若い先生、けっこうたいへん。

3月まで大学生(または院生)をやっていて、のんびりしていたのに(失礼)、

10日後ぐらいには、全権を渡されて、突然担任になります。

いくら事前に勉強していたとはいえ、そこで起きるリアリティの中で右往左往します。

子育ての経験から言うと、

たった3人の子育てですら思うようにならない。ケンカが起きる。

イライラする(笑)。3人公平に、と思ってもなかなか難しい。

うまいくいかない。

それよりも多様な環境で育った子たちが、

本人たちの望むと望まざるとに関わらずに30人一つの部屋に集められるのです。

いろいろなことが起きるに決まっています。同時多発的に起きるトラブル。

当たり前です。だって30人ですよ。3人兄弟の10倍です。

授業も準備が追いつかない。30人公平に関わろうと思ってもなかなかうまくいかない。

そう、「うまくいかなさ」に焦ります。

隣はすごくうまくいっているように見える。

どうすればよいかわからないのに、ひとりで何とかしなくてはならない。

こんなはずではなかった。

ステキなクラスができると思っていたのに。担任もつの楽しみにしていたのに。

自分のふがいなさを責めます。

保護者の目も、同僚の目も、管理職の目も気になる。思い描いていた理想のようにいかない。ますます焦り、何とかしようと子どもたちを叱ります。

そうするとますますうまくいかなくなる。負のループです。

寝る間も惜しんで仕事をする。でも一向によくなる感じがしない。

日々に疲れ、休みの日も学校に行って準備。保護者から連絡が来る夢をみる・・・

他の仕事と比べて教員という仕事のしんどさは、

人間関係と感情の渦の中で日々仕事をするところです。

正のループが回っているときはいいのですが、うまくいかなさが続いてくると、

自分に向く刃物のような感情に日々傷つき続けます。

朝保護者からのクレームの連絡帳ひとつで、何日も思い悩む。

子どもたちからの冷たい視線を感じたとき、それが1日中何日も続く。その後ろにいる保護者も同じ目をしているのではないか。見えない影におびえながら、

負の感情と視線の渦の中に居続けなければならないつらさ。

これは想像を絶すると思います(実感)。

よく考えれば、

突然渡された「全権」を、いきなり使いこなせるはずがないのです。

免許取り立てでF1レースにでるようなものです。

本来、ゆっくりゆっくり「せんせい」になっていくのです。

子どもたちとの日々のやりとりの中で、

同僚たちの仕事を見ながら、教わりながら、

ゆっくりゆっくり。子どもたちと一緒に成長していくプロセスに他なりません。

確かにいわゆる「技術」はベテランの先生に劣るかも知れない。

だがしかし。

子どもたちと年齢が近いという「若さ」と、何とかしたいというエネルギー、

そして先生になった熱い思い。いい先生になりたいという学びの姿勢。

それらは子どもたちに伝わります。年齢の近い学び手としてのモデルは、

もしかしたら手慣れのベテランの先生よりも子どもたちにいい影響があるかもしれません。

かつては若い先生もそうやってゆっくり成長することがある程度許されていました。

地域や保護者の視線も若い先生に温かかった。

「せんせー、若いんだから何でも最初からうまくできるわけないでしょー!」

「いつでも手伝いに来るから声かけてね!」

「若さ武器なんだから、休み時間遊んでくれたらそれでいいですよー!」

そんな保護者がいました。助けられたなあ−。

たくさんの先輩も助けてくれた。

煮詰まっていると、休日に気分転換に山登りに連れて行ってくれたり。夜遅くまで授業準備つきあってくれたり。飲み屋で朝までグチ聴いてくれたり。

だがしかし。

年齢構成のいびつさから、学校は都市部を中心に若い先生ばかりになっています。

ゆっくり成長を待つ余裕がない。

早く一人前になることを要求される。「若手」でいられない。

自分のことで精いっぱいになる。

学校へ対する社会の視線も、びっくりするぐらい厳しくなっています。

早く成長することを余儀なくされている。

若い先生は早く育つことが求められ、絶えず評価される。

成長を見守ってもらえない。

「早く早く」と追い立てられた教員は、子どもを「早く早く」と追い立てます。

成長を見守る余裕もなく。短期的な成果を上げようと絶えず評価し、「早く早く」とせき立てる。

人は扱われたように人を扱い、自分が見られているように人を見てしまう。

今こそ、「ゆっくりせんせいになっていくプロセス」を見守る余裕を持ちたいと思います。

成長をエンパワーしてくれる同僚、管理職、保護者、行政。

見守ってくれる、悩みや不安を聴いてくれる他者。

「困ったらいつでも聴くよ!」といってくれる。そしてサポートしてくれる。

「あのお、ちょっと相談があるんですけど・・」といつでも気楽に言える。

助けを求められる。

援助希求が気楽にできる環境の中でこそ、人は成長します。

ああ自分はこの安心できる環境の中で、ケアされながら少しずつ成長しているなあ。

少しずつ「いいせんせい」になれていると実感できる。

この体感こそが大切で、そうすればその体感を自分の核に、

子どもの成長に寄り添えるようになっていくのではないか。

ボクはそう考えています。

時間軸を長く持つ。

訪れるたくさんの失敗と悩みに寄り添ってもらい、向き合い、乗り越える。

ゆっくり育つことを尊重された人が、ゆっくり育つことを尊重できるようになるのではないでしょうか。

失敗の持っている豊かさを大切にできるように。

そこに留まっている時間を待っていられるように。

ゆっくり成長していくことを慈しみ合えるように。

「困った-」が気楽に言えるように。

そんな成長の場を職員室にも、教室にも。

いや、そんな地域、社会にしていきたいなあと思うのです。

多くの教育施策、根本的なところへの視線が弱いと思う。

まず自分にできることを地道にやっていきます。

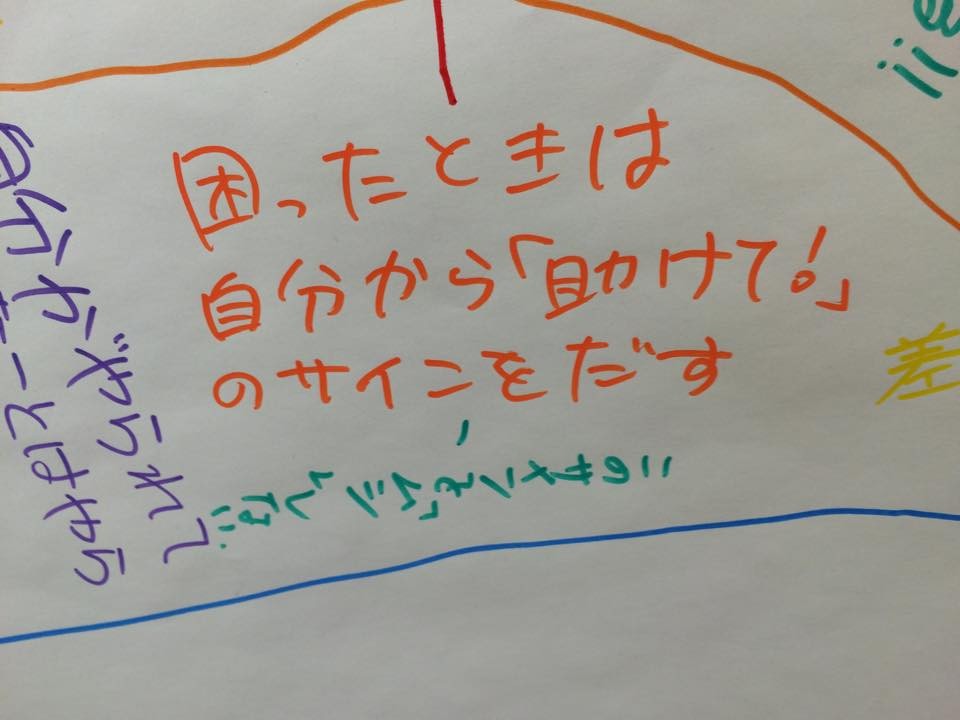

写真は、子どもたちと「クラスで大事にしたいこと」を出し合ったときに書かれていた言葉。

大人も子どももおんなじだ。