ボクのクラスには「レク写」という会社があります。

クラスレクを提案しつつ、日々のクラスの様子を写真で記録し、2ヶ月に1回スライドショーをつくる、という合併会社。

この「レク写」自体をプロジェクトと考えているので、

レク写の人たちは、自主学習などで「カメラの仕組み」などを調べたりもしています。

「写真に短い文章を載せて展示する」

というカメラマンのようなチャレンジもするみたいです。

さて、この会社は「クラスレク」も担当しています。

朝のサークルでレクの実施を提案したところ、

「自由に遊びたい人もいるよね」

「でもたまにはそれもいいんじゃない?」

「できるだけ参加してね!ぐらいにしたら?」などなどいろんな意見がでて、

・まずは1ヶ月、週1回やってみてそれからみんなで考える。

できるだけ参加してね。

に決まりました。

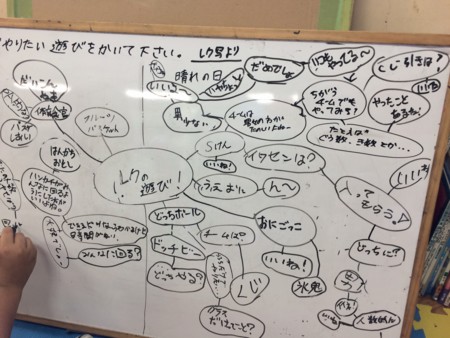

次は「プログラムは何にするか」です。

レク写の人たちは「もくもくリアクター」を設置しました。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110009594443

もくもくリアクターは、論文によると、

「ホワイトボードを複数枚用いた非同期的、非集合的なブレーンストーミングシステム」

です。

これを横浜市立高田小学校の今村俊輔さんが小学校で実践され、論文を出されています。

ボクはそれをもとに実践しています。

(http://ci.nii.ac.jp/naid/40019997957)

ボクの実践方法は、簡単に言うと、

1,真ん中にテーマを設定する。

2,子どもたちは、そのことについて、思いついたことやアイデアを「もくもく」と広げていく。

3,いいねー!などの共感の言葉も大歓迎。

4,一定期間設置しておく。子どもたちは休み時間など隙間時間に自由に書く。

5,ある程度「もくもく」がたまったら、朝のサークルで話し合ったり、整理したり、設置者のこれからの実践のアイデアにしたりする。

こんな感じです。

ボクの工夫としては、

「子どもたちがいつでも自由に設置してよい」

「リアクターの終了後の扱いも子どもたちがきめる」

というところ。

運用もすべて子どもたちにゆだねている点です。

・授業の時間を取らなくても隙間の時間に自由に書けるので、実施しやすい。

・発言が苦手な子も書ける。

・子ども自身が必要に応じて設置できる。

・アイデアが次のアイデアを生んでいく。

・時間をかけられるので、じっくり考えたり、熟成させることができる。

・楽しい。

ボクのクラスではことあるごとに子どもたちが「もくもくリアクター」を設置しています。

・ハロウィンパーティー、なにやりたい?

・運動会のスローガンを次の委員会で提出しなきゃなんだけど、アイデアない?

・手芸会社で作ってほしいもの募集!

・次回の教室リフォームのアイデア

等々。

テーマを何にするか、というのは重要です。

最初は楽しいのがいいですね。

クラスは1年で解散ですが、子どもたちの人生は続いていく。

こういうツールを子どもたち自身が運用できるようになるのはとても大切だなあと思います。

オススメですよ、もくもくリアクター。

ボクはこのもくもくリアクターの論文を、

富士ゼロックスの荒井恭一さんに教えていただきました。

学校や実践を変革するアイデアは学校外にあるなあーとあらためて。

だからこそボクは、学び続けなくちゃです。

荒井さん、今村さん、ありがとうございました!!

それにしても、子どもたちのやりとりおもしろいなあ。

このやりとりからも、クラスの様子が見えてきます。