きょうしつでの話し方。

授業の中の子どもたちの「話し言葉」。

「〜だと思います。その理由は〜」

のような話型表と言われるものが教室に貼られていることもあります。

少なくともボクが勤めていた埼玉県西部地区では、このような教室ならではの「話し方の型」が重要視されてきました。ボクが勤めた4校ではどこにも貼ってあったなあ。

○○さんに反対です。その訳は〜

○○さんにつけたします。〜

のような。

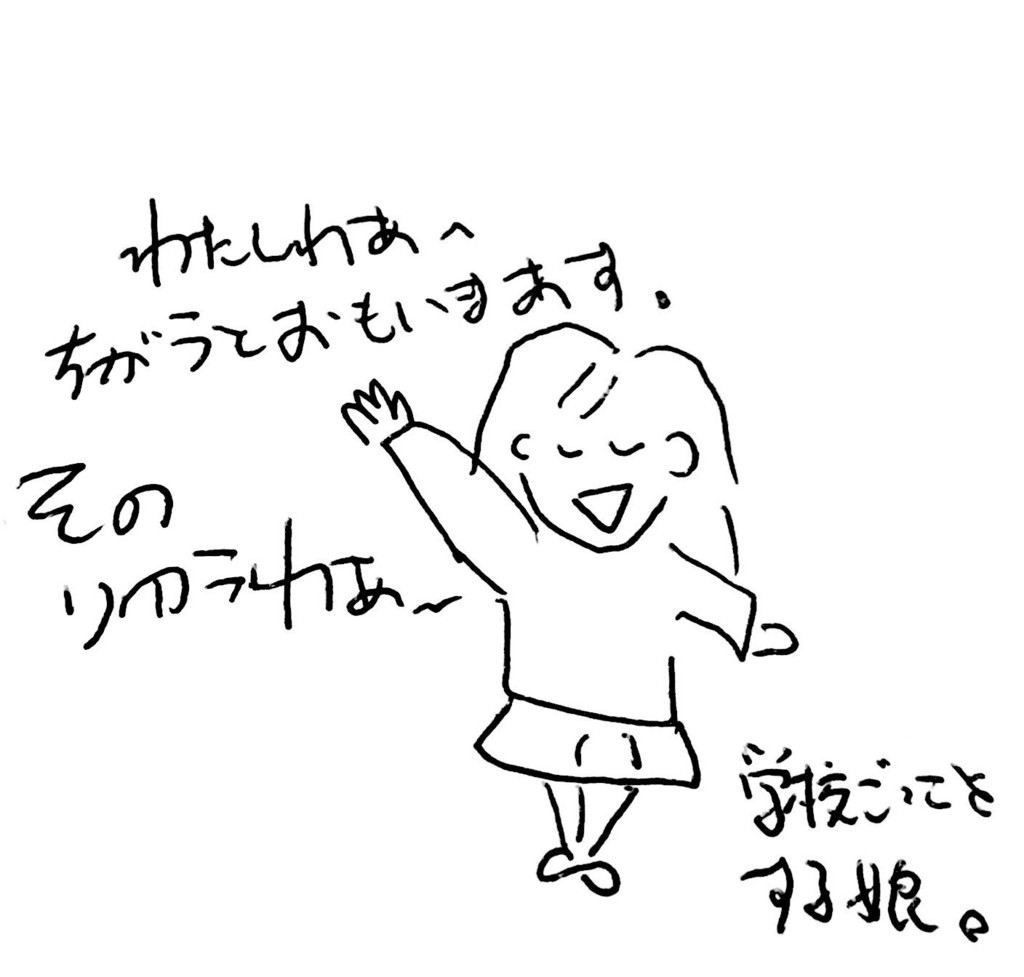

うちの娘(小3)も、家で一人学校ごっこをしているとき、

「はい!わたしは〜だと思います!そのりゆうはあ〜」とデフォルメして遊んでいます。

でもちょっと立ち止まりたい。

これって不自然では??不自然だからこそデフォルメしたくなるのでは?

これらの強制が、結果として子どもたちの「対話からの逃走」を促してしまったのではないか、とさえ思っています。

ボクは現場にいるときに、サークル(円)になって話す「サークルタイム」を大切にしていました。例えば、朝集まると、「朝のサークルタイム」。1日のチェックインに、昨日あったこと、みんなで話したいこと、解決したいことなどを自由に話す時間です。このときに決定的に重要なのは「カフェのような雰囲気」。

数人でおしゃべりするような「おしゃべりモード」(仮)で話せるようになると、グッと話は深まり自然な対話になります。そうなるのにけっこう時間もかかります。

もちろんフォーマルな話し方も重要。

でも学校ではあまりにもそれが強調されすぎていないでしょうか。

学校の中でもっとインフォーマルな「普通の話し方」を大事にしたいと思います。

子ども同士でいる時間のほとんどを学校で過ごします。そこでどのようなコミュニケーションが行われているのか、あるいはその機会がほとんどないのか、ボクらはもっと真剣に考える必要があります。話し方は関係性と密接なつながりがある。ボクらはそのことにもっと自覚的でありたい。です。

石井英真さんは、

「〜話し合い活動も書き言葉的な「発表」をメインに遂行されてきた、書き言葉優勢の教室のコミュニケーションに対し、即興性や相互に触発し合う偶発性を特徴とする話し言葉の意味を復権する」ことを「ことばの革命」と呼び、これからの授業で重要になると指摘しています。

「アクティブ・ラーニング」を生かしたあたらしい「読み」の授業:「学習集団」「探究型」を重視して質の高い国語力を身につける (国語授業の改革)

- 作者: 「読み」の授業研究会,阿部昇,加藤郁夫,永橋和行,柴田義松

- 出版社/メーカー: 学文社

- 発売日: 2016/08/31

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

( 話はそれますが、この本に収められている石井さんの論文は必読です!)

もちろん話し方だけの問題ではありませんが、新しい指導要領で強調される「対話的」な学びを考える上で、子どもたちが教室で「どのように話しているか」にもっと注意を払いたいです。

話型表が、対話や学びの深まりを阻害していることは十分に考えられるわけです。

それにしても、あの「話型表」って、どこから生まれてきたのだろう??